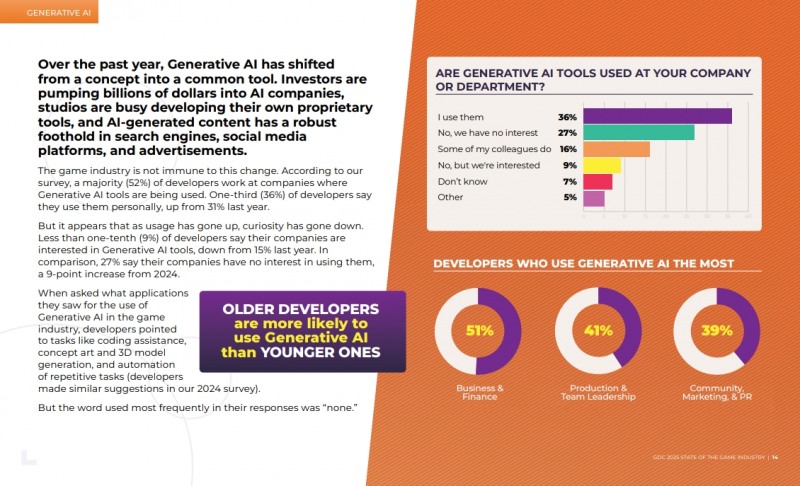

올해 '게임 개발자 컨퍼런스(GDC)'에서 발표한 '게임 산업 현황(State of the Game Industry) 2025' 보고서에 따르면 게임 개발자들의 절반 이상(52%)이 자신이 근무하는 회사에서 생성형 AI 도구를 사용하고 있으며, 36%는 개인적으로도 이를 활용하고 있다고 응답했습니다. 단, 생성형 AI 도구에 대한 관심이 줄어드는 추세를 보였는데, 아무래도 창의적 활동까지 AI로 대체되는 것을 경계하는 분위기가 반영된 것으로 보이네요.

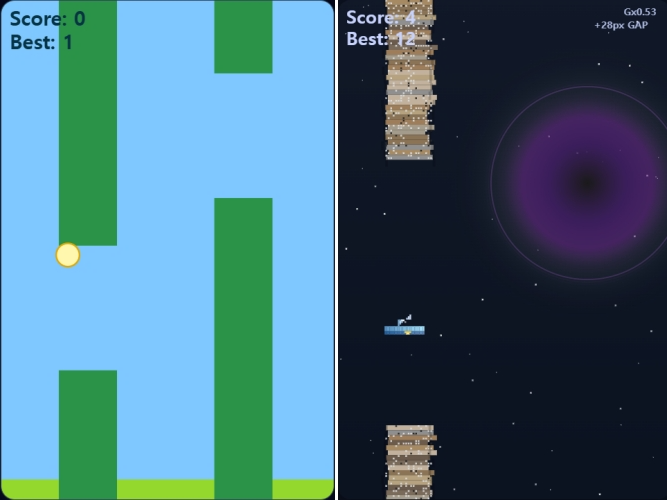

그렇다면 이런 평가는 과연 맞을까요? 하드웨어 성능이 크게 높아진 지금, 하이퍼 캐주얼 장르의 게임은 상대적으로 최적화 난이도가 낮은 편입니다. 그렇다면 이용자 경험(UX)과 같은 부분에서 AI가 세밀한 수정까지 주도할 수 있을지도 살펴볼 만하겠죠. 지난번 챗GPT와 함께 개발한 바이브 코딩 프로젝트 '스페이스 어웨이(SPACE AWAY)'를 테스트하며 발견한 문제점을, 이번에는 AI가 직접 고치는 바이브 코딩에 도전해 봤습니다.

◆ 이용자 경험과 레벨 디자인 "해줘"

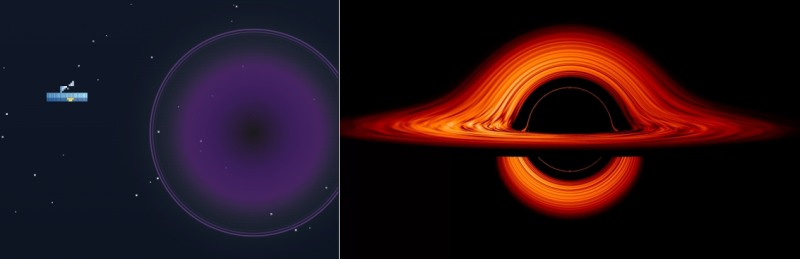

그래서 우주와 중력이란 키워드하면 떠오르는 블랙홀을 배경에 추가해 설정에 자연스러움을 더하는 방향으로 가닥을 잡았습니다. 이를 위해 챗GPT에게 "배경에 작은 블랙홀 이미지를 넣어줘. 우주에 중력이 있다는 설정을 반영하기 위한거야", "사건의 지평선(Event Horizon) 느낌이 나도록 넣으면 좋을 것 같아"라는 프롬프트(명령어)를 넣어 배경에 블랙홀이 위치하도록 이미지를 개선했습니다. 개인적으로는 나사가 공개한 블랙홀의 사진을 기대했는데, 챗GPT가 생각한 블랙홀에 이미지는 다른 것 같네요.

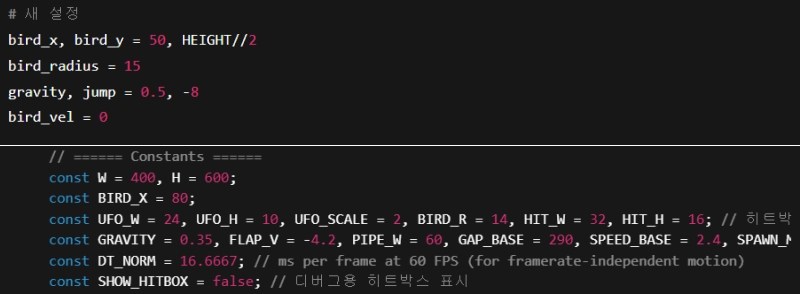

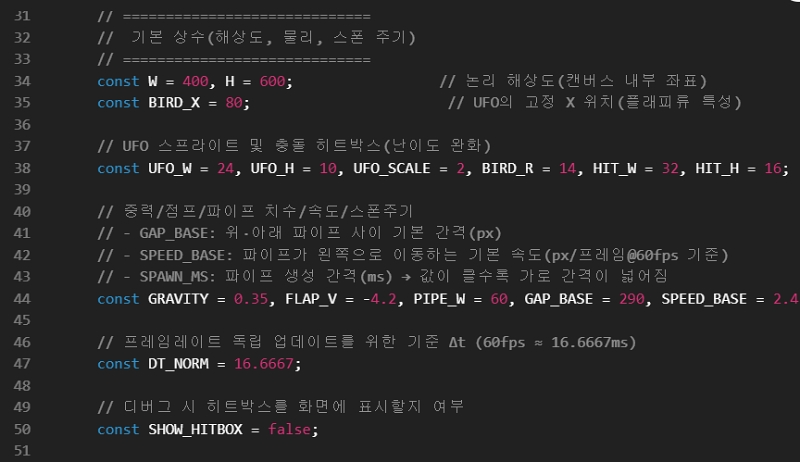

그래서 중력 상수 0.35를 기준으로 30초, 60초 단위로 중력 상수가 달라지도록 게임을 변경하는 레벨 디자인을 요청했습니다. 관련 코드를 생각하는 데는 챗GPT 5 기준으로 11초, 실제 코드 작성부터 반영까지 약 30초 정도 걸린 것 같네요. 모든 작업이 끝난 뒤에는 ▲시간 경과에 따른 파이프 간격 조정 ▲시작 후 2초간 무적 ▲보간(수치 변경을 부드럽게 연결하는 연산)을 적용해 점진적인 중력 전환 등을 수행하는 방향을 추천했습니다.

◆ 화면 깜빡임 등 문제 발생, 어떻게 고쳐야 할까?

실제로 챗GPT에게 "도트 텍스처가 늘어나면서 화면이 깜빡여"라고 알려주자 ▲파이프/별이 서브픽셀 위치로 그려져 안티앨리어싱이 번쩍임 ▲배경 별의 알파값을 매 프레임 랜덤으로 바꿔서 화면 전체가 반짝였기 때문 이라고 원인을 분석해 줬습니다.

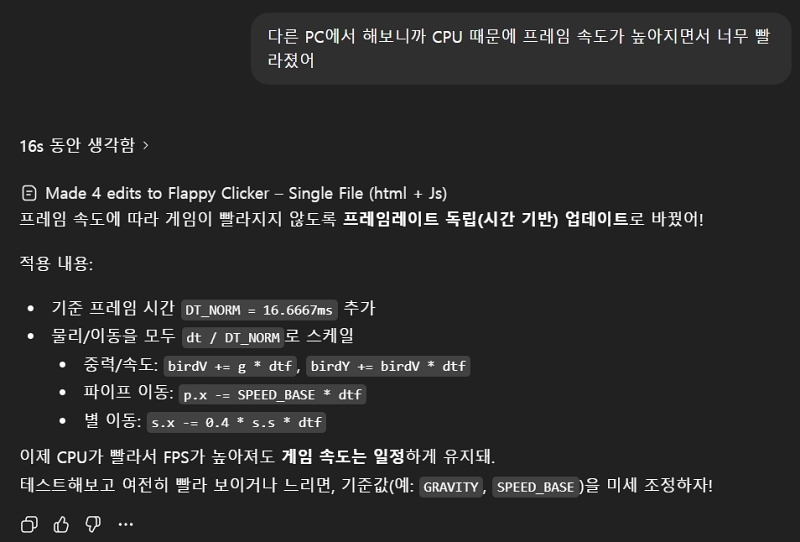

이밖에 스페이스 바를 눌렀을 때 우주선이 너무 높게 점프한다는 문제, 사용하는 PC 성능에 따라 프레임 수치가 달라지면서 중력 가속도가 달라지는 문제 등도 챗GPT에게 증상을 설명하자 코드를 보완해줬습니다. 이 중 몇가지 문제를 해결하는 데는 코드를 수 차례 다시 요청해야 했는데, 프레임 대신 시간을 기준으로 하는 등 규정을 세워준다면 생산성을 더 끌어올릴 수 있을 것 같습니다.

◆ 디테일한 변경은 개발자가 직접 챙기는 게 효율적

특히 변수와 상수의 세밀한 조정 등 아주 미세한 변화까지 모두 처음부터 생각하고, 코드를 재작성하다 보니 사람이 직접 하는 것보다 오히려 생산성이 떨어지는 부분도 있었습니다. '스페이스 어웨이'의 경우 점프 높이, 파이프 간격, 중력 가속도 반영 등 세밀한 수치는 직접 입력해서 테스트를 거쳐 수정하는 게 더 편했습니다.

이런 최적화와 폴리싱 같은 세밀한 조정과 테스트가 반복돼야 하는 영역은 자동화에 특화된 에이전틱 AI(Agentic AI)나, 다른 개발자의 조언을 받을 수 있는 협업 도구인 챗GPT 코덱스(Codex) 등을 이용하는 방법을 쓰는 게 나아보입니다. AI는 창작 초기에는 생산성을 높이지만, 완성 단계의 디테일은 여전히 인간 개발자의 손끝에 달려 있다고 할 수 있겠네요.

챗GPT로 만든 '스페이스 어웨이'는 이 곳에서 확인할 수 있습니다.

서삼광 기자 (seosk@dailygame.co.kr)